先日、埼玉県幸手市にある権現堂堤というところに桜と菜の花を見に行きました。以前から一度は行きたいと思っていたのですが、実際に目にしたピンクと黄色の鮮やかなコントラストは想像以上でした。ちなみに権現堂堤は秋になるとたくさんの曼珠沙華が咲き誇り、こちらも壮観です。

さて、ここからが本題なのですが、今回はAlfresco Community Edition 5.1のインストール方法について紹介しようと思います。AlfrescoはWindows / Mac / Linux向けにそれぞれインストーラを提供しているので、インストーラをクリックするだけでとても簡単にセットアップすることができます。

なお、この記事で使用しているAlfrescoのバージョンはAlfresco Community Edition 201602 GAというものです。 記事執筆時点でのコミュニティ版の最新版となります。なお、このバージョンは内部的には5.1.eとナンバリングされているため、以後5.1.e(5.1系)と呼ぶことにします。

これまで4.2.xや5.0.xと呼ばれていたバージョン番号が何故5.1から変わってしまったのか、正確なところは分かりませんが、5.1からalfresco(Alfrescoのコアリポジトリを提供するアプリケーション)とshare(AlfrescoのUIを提供するアプリケーション)のソフトウェアライフサイクルが独立したことに起因するのではないかと想像しています。

まずはインストーラのダウンロードから

というわけで、まずはインストーラをダウンロードします。目的のインストーラはCommunity file list 201602-GAからダウンロードできます。OSに応じたものをダウンロードしてください。このサイトではインストーラの他に、手動インストール用のモジュールなどもダウンロードできます。

インストーラを実行しよう

早速インストーラをキックしましょう。64bit版Windowsであればalfresco-community-installer-201602-win-x64.exeを実行します。以下、Windows版のインストーラに沿って見ていきます。

まずは言語選択画面が表示されるので、インストーラの表示言語を選択して「OK」をクリックします。ここで選択するのはあくまでもインストーラの表示言語です。インストールされるAlfrescoの言語ではありません(ここでの選択に関わらず、Alfrescoの対応する全ての言語リソースがインストールされます)。

次に、インストールの種類を選択します。ここでは「詳細設定」を選択して「次へ」をクリックします。

必要なコンポーネントを選択して「次へ」をクリックします。各項目の内容は以下のとおりです。

- Java : Java SE Runtime Environment 1.8。Alfrescoの起動に必要だが既にインストールされている場合は不要。

- PostgreSQL : PostfreSQL 9.4.4。Alfrescoが利用するRDBMS。別にインストールされたRDBMSも利用可能だが、これを選択しておくとAlfresco専用にRDBMSを用意する上に構成も自動的に行われる。

- LibreOffice : LibreOffice 4.4.5。オフィス系文書のコンテンツ変換やテキスト抽出に利用される。ひとまず選択したままでよい。

- Solr1 : Apache Solr 1。基本的にはSolr 4を使うべきなので選択しないままでOK。

- Solr4 : Apache Solr 4。検索に利用される。別途検索エンジンを用意しないのであれば選択したままにする。

- Alfresco Office Services : SharePoint Protocol Support機能。AlfrescoがMicrosoft SharePointのフリをして、Alfresco上にあるオフィス系文書を直接MS Officeで開いたりAlfrescoに書き戻したりすることができる。不要であればチェックを外す。

- Web Quick Start : Webコンテンツ管理モジュール。必要ならチェックを付ける。

- Googleドキュメントの統合 : Google Docs連携モジュール。Alfresco上にあるコンテンツをGoogle Docsで開いたりAlfrescoに書き戻したりすることができる。不要であればチェックを外す。

データベースのポート番号を指定します。PostgreSQLを選択していた場合はデフォルトの5432番でOKです。

続いて、LibreOfficeのポート番号を指定します。他のサービスとポートが競合しない限り、デフォルト設定のままでよいと思います。

次に、FTPポートを指定します。デフォルトでAlfrescoサーバにFTPアクセスすることができ、そのポート番号を指定します。このFTPサーバ機能は、スキャナ等との連携や、初期データ登録、Windows Explorerを使ったAlfrescoへのアクセスなどに利用することができます。

最後にWindowsサービスとして登録する際のスタートアップの種類を選択します。自動起動にしたい場合は「自動」を選択します。

以上で設定は終わりです。「次へ」をクリックするとインストールが始まります。

インストールが終わると以下のようなダイアログが表示されます。「Alfresco Communityを起動する」にチェックが入っていると、「終了」をクリックした後にAlfrescoサービスが開始されます。なお、Windowsの場合はAlfrescoは以下の2サービスからなっています。

- alfrescoPostgreSQL : PostgreSQL(RDBMS)のサービス

- alfrescoTomcat : AlfrescoをホストするTomcatのサービス

Alfrescoにアクセスしてみよう

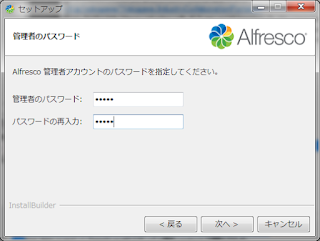

Alfrescoが起動したら、ブラウザで http://localhost:8080/share/ にアクセスしてみましょう。以下のダイアログが表示されたら、ユーザー名adminと先ほど設定したパスワードを入力します。

正常にインストールされていれば、ログインに成功して以下のような画面が表示されるはずです。

これでAlfrescoを利用する準備が整いました。

うまく動かない場合は…

うまく起動しない場合は以下の内容を確認してみてください。

- Alfresco起動設定の確認。Windowsの場合は <alfresco_dir>/tomcat/bin/alfrescoTomcatw.exe でJVMオプション等を確認/設定することができます。

- ログの確認。以下のようなログがあります。

- <alfresco_dir>/alfresco.log : Alfrescoアプリケーション(コアリポジトリ)ログ

- <alfresco_dir>/share.log : Shareアプリケーション(UIアプリ)ログ

- <alfresco_dir>/solr.log : Solrアプリケーション(検索エンジン)ログ

- <alfresco_dir>/tomcat/logs/alfrescotomcat-stderr.log : Tomcat標準エラー出力ログ

- <alfresco_dir>/tomcat/logs/alfrescotomcat-stdout.log : Tomcat標準出力ログ

- <alfresco_dir>/tomcat/logs/catalina.log : Tomcatログ

- <alfresco_dir>/tomcat/logs/localhost_access_log.txt : アクセスログ

まとめ

今回はAlfresco Community Edition 5.1のインストーラインストールを紹介しました。インストーラを使うと必要なモジュールのインストールと設定がとても簡単にできます。実際に利用する環境を構築するためには、要件に合わせた更なる設定とパフォーマンスチューニング等が必要になりますが、お試しで軽く使ってみようという程度であればインストーラでインストールしたもので十分かと思います。是非みなさんも試してみてください。

なお、Alfresco Community Edition 5.1の新機能についてはAlfresco勉強会での発表がありましたのでこちらの記事が参考になります。後ほどこのブログでも紹介したいと思います。